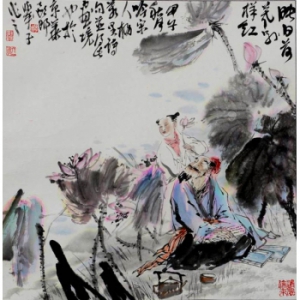

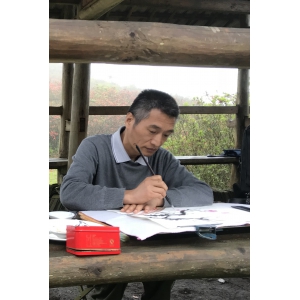

铺纸、蘸墨、挥毫……画室内墨香氤氲,笔锋游走处,花鸟悄然跃现。画者凝神屏息,观者如入画境。

移步室外,不见都市喧嚣,唯有冬日暖阳漫过青砖院墙,将金色泼洒在皖北原野。远眺桃林成海,水墨丹青与田园风光浑然一体,恰似天地为纸绘就的画卷。

这里是"中国民间文化艺术之乡"——安徽萧县刘套镇。漫步古黄河畔的街巷,书画装裱店铺鳞次栉比,寻常农户家中亦悬字挂画。村民笑谈:"农忙执锄头,农闲执笔头,家中无字画,羞称刘套人。"作为汉文化腹地,萧县书画源溯新石器时代,出土的玉器陶纹已显写意风骨,汉画像石刻更见豪放气韵。明清"龙城画派"开宗立派,现当代更走出王子云、刘开渠等艺术巨擘,全县现有书画人才逾三万众,26个乡镇皆立书画院。

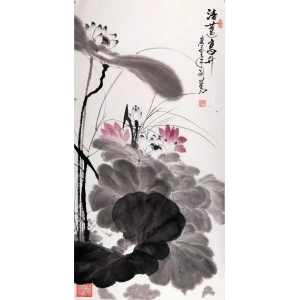

文脉传承中,刘套镇堪称活态典范。年逾九旬的老农挥毫泼墨,垂髫小儿执笔点染,艺术血脉在乡土间汩汩流淌。镇文化站内,牡丹怒放、葡萄垂枝、芭蕉滴翠,百平展厅宛若田园诗卷。"每周都有笔会雅集,切磋技艺已成日常。"站长陆中华介绍,全镇现有省级以上书画会员数十人,能书善画者逾千。

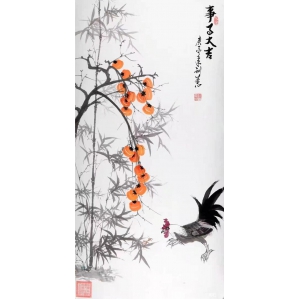

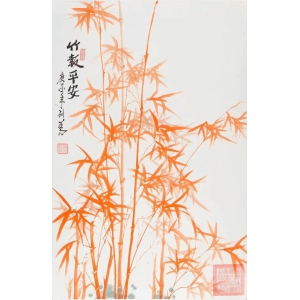

这片沃土曾孕育画坛巨匠萧龙士。师承齐白石的他不囿门户之见,上世纪五十年代力推"江淮大写意",让乡土艺术登上大雅之堂。而今村民仍承其遗韵,田间果蔬、舍前鸡鸭皆可入画:葡萄架下绘紫玉垂珠,菜畦垄间写青翠欲滴,寻常农事化作纸上清趣。村民王淑玲展卷绘就戏水鸳鸯,笑言此乃乡邻婚聘之礼——在刘套,文房四宝可作嫁妆,笔会雅集可为婚仪,书画早已融入生命肌理。

每年三月,"桃花笔会"如约绽放。自1987年郑正先生创办首届以来,这场艺术盛宴已绵延31载。去年春日,近两百名海内外书画家共赴桃林之约,绘就千米长卷。"笔会不仅搭建交流平台,更激活了书画市场。"县美协主席耿宏亮透露,萧县年书画交易量达8万件,产值超1.5亿元,作品远播十余国。

为续写传奇,当地实施"狮虎""英才""田园"三大计划:选拔新锐赴央美深造,奖励后起之秀,推动书画进校园。如今艺术形态更趋多元,岩彩画、综合材料绘画等新锐艺术崭露头角。青年画家刘雪经政府资助赴京进修后,既创作工笔花鸟,又授艺孩童:"让传统文化在童蒙心中生根,是我们的使命。"

王淑玲手机里存着小孙女执笔涂鸦的视频,五岁稚童已能晕染出斑斓色块。"两岁就抢着要画笔呢!"老人眼角漾起笑纹。雪宣之上,孩童握笔的小手虽显笨拙,却正勾勒着千年书画之乡的未来图景——那里有传统的根系深扎,更有新芽在春风里萌发。

相关阅读: